Настоящие шедевры музыкального искусства, как известно, всегда уникальны и неповторимы. Точно так же непредсказуемо-неповторима и их последующая исполнительская жизнь. Яркий тому пример — "Болеро" (1928) Мориса Равеля. Написанное по заказу Иды Рубинштейн и предназначенное для танцевально-пластического действа, образы и сюжетность которого представлялись воображению композитора неким обобщённым гештальтом, "Болеро" в виде балетной постановки не снискало признания у публики. Однако вскоре произведение Равеля зажило собственной независимой жизнью в виде самодостаточного концертного опуса, прославив своего создателя именно в этом качестве. Тем не менее, параллельно концертным исполнениям, неоднократно предпринимались шаги по созданию зрелищно-пластических интерпретаций произведения — балетно-сценических или относящихся к медиажанрам (подробнее по вопросу о медиажанрах см. [8]).

Секрет такой необычайной популярности "Болеро" кроется, как нам представляется, в особых свойствах его музыкального текста, которые связаны с уникальным воплощением триединства пространство/время/движение. Отмеченная триада, подразумевающая не столько физические понятия, сколько, в данном контексте, художественный мир произведения и специфические сюжетно-фабульные проявления музыки, исследовалась в работе Е. В. Назайкинского [5]. Оставляя за рамками статьи вопросы специфики претворения концептов пространства, времени и движения в музыкальном искусстве, а также их единства и возможности перевода временных представлений в пространственные и наоборот, рассмотрим, как реализуются пространственно-временные параметры музыкального текста "Болеро" в его аудиовизуальной медийной версии, каковым является анимационный фильм-на-музыку [8, с. 2] Ивана Максимова.

Специально оговорим, что сама возможность возникновения зрительных образов музыки и создания визуальных версий её прочтения видится не в последнюю очередь обусловленной единством компонентов триады в музыкальном искусстве и психологическому феномену преобразования временного процесса в пространственные представления. Известная же условность понятия музыкального пространства диктует разные уровни-подходы подобного прочтения: иллюстративно-изобразительный уровень визуального воплощения пространственно-временных свойств партитуры и уровень их концептуально-обобщённого осмысления. Обращение к анимации Максимова — имеется в виду анимационный фильм-на-музыку BOLERO (1992) — обусловлено особым медийным статусом творения композитора. По сути, речь идет о "двух основных способах репрезентации" классического наследия в медиа: "трансляции музыкального произведения", выступающего на уровне моноискусства, а также его актуализации "в составе … экранного произведения", когда существующий в рамках отдельного вида искусства опус становится неотъемлемой частью нового художественного целого, будучи включённым в сложносоставный, отмеченный взаимодействием визуального и аудиального, текст культуры. При этом именно во втором случае созданный Иваном Максимовым фильм-на-музыку обеспечивает максимальное присутствие "Болеро" в контексте синтетического художественного текста, исключая сведение созданного Равелем произведения к музыкальному сигналу или же музыкальной заставке [8, с. 36-37, 40-41].

Короткометражный анимационный фильм-на-музыку Максимова преломляет композиционные и содержательные стороны "Болеро" на уровне общего концептуального решения, осмысливающего ключевые проблемы современности в лёгком ироничном духе. Это касается и общего идейно-художественного замысла ленты, и средств выражения. Например, чётко организованной во времени пространственной конфигурацией звуков создаётся образ движения в музыке, тогда как объединением пространства отдельных картинок-кадров во временную последовательность достигается иллюзия движения в мультипликации. Кроме того, простому до схематизма структурному решению музыкальной композиции "Болеро" эквивалентна минималистичность сюжета фильма и его художественных приёмов.

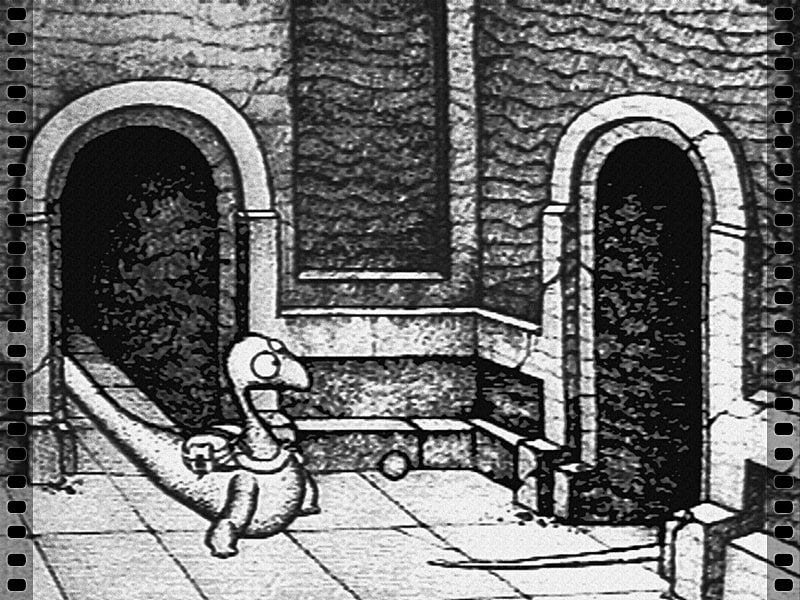

Далее, ясно слышимая и пространственно представляемая "змеевидная" извилистость мелодического рисунка темы воплощена в облике главного персонажа фильма — фантастического существа, обращающего нашу память то ли к доисторическому динозавру, то ли к рептилии, а возможно и к мифологическому дракону (змееподобному богу Ящеру), поскольку воплощённый посредством визуальности "герой" обладает хвостом гипертрофированной длины, почти смыкающимся с головой в кольцо (00:00:11 – 00:00:40). Возникает чёткая ассоциация с Уроборосом, глотающим собственный хвост — древнейшим культурным символом бесконечности, знаком вечности и цикличности жизненных воплощений. Наконец, своего рода "кристаллическая решётка" единообразного ритма сопровождающих слоёв фактуры "Болеро" резонирует с неизменной и упрощённой до аскетизма композицией кинокадра, показывающего место действия. Последнее выглядит как выложенное камнем пространство, замкнутое перпендикулярно расположенными стенами с мрачно зияющими арками-проёмами: то ли угол средневекового замка, то ли древний лабиринт с глухими грубо-шероховатыми необлицованными стенами. Появляясь из одного проёма и бодро пересекая открытое пространство, существо с рюкзачком на спине скрывается в другом проёме, на ходу отправляя свои биофункции (00:03:10 – 00:04:25).

Эта мизансцена в тесном замкнутом пространстве, с перспективой кадра из одной и той же точки повторяется с регулярной неизменностью, создавая впечатление бесконечного "бега по кругу" и корреспондируя с сопрано-остинатной вариационностью музыки. Такая редуцированность драматургического решения фильма, как и сам персонаж, заставляют воспринимать происходящее уже не на уровне эмпирической реальности, а в символическом модусе, философски отвлечённо. Ископаемое существо выступает как собирательный образ человечества в целом, складывающийся из бесконечной череды индивидуумов, приходящих в этот мир странниками на краткий миг. А неизменно повторяемый им путь — это сменяющие друг друга поколения в непрерывном цикле рождений и смерти. Преобладающий же в фильме зелёно-голубой колорит вполне может служить знаком мутного океана жизни. Подтверждением данной концепции становится также заставка начала и конца фильма, напоминающая изображение надгробной плиты. Дистанция жизни существа отмерена появлением его из тьмы небытия (из тёмного проёма-арки), кратким мигом передвижения при свете дня (напомним, само движение есть форма существования всего сущего, атрибутивное свойство жизни) и последующим его уходом во тьму другого проёма-арки, находящегося под углом к первому. Как известно, угол в традиционных представлениях означал переход из одного мира в другой подобно тому, как дверной проём служит символом начала и конца.

Кроме того, в древности так называемые танцы-лабиринты среди иных значений символизировали и путешествие от рождения к смерти (означаемой входом в лабиринт) и вновь к возрождению (выходом из лабиринта) [9, с. 243]. Отсутствие в сюжете фильма привычной нарративности, а также чёткого начала и завершения хода "событий" дают основания воспринимать происходящее как "фрагмент, выхваченный из вечности" [2, с. 81]. Символическим указанием на вечность, вневременность или, скорее, на неопределённо долгое течение времени, сжато моделируемое в фильме, являются такие микрособытия, как выпадение из кладки заложенных "на века" стен булыжника, катящийся мяч — атрибут детских игр и, следовательно, смены поколений, наконец, странной формы сигнал — кукушка невидимых часов (00:02:55 – 00:03:08).

Напротив, юркие букашки и бабочки, иногда пересекающие неизменную траекторию пути "героя", выглядывающее из норки существо, напоминающее мышь, свидетельствуют о реальности и непредсказуемости событий жизни, лишь подчёркивая этим незыблемое постоянство закона циклической повторяемости её общего течения. С учётом вышеизложенного уместно будет ещё одно уточнение: в фильме продемонстрировано не дублирование действий одного персонажа, лишённое смысла, а подразумевается повторяемость его пути всеми последующими персонажами — его подобиями. Их групповой портрет зритель и видит в заключительном поликадре фильма, функционально подобном титрам с именами исполнителей ролей (00:04:50 – 00:05:15).

Данное обстоятельство заставляет предположить, что в возникновении замысла ленты определённую роль сыграли некоторые философские идеи (правомерность обращения к последним подтверждается словами самого Максимова: не стараюсь вкладывать в свои фильмы какую-то философию — она "проскакивает" сама собой, между строк [цит. по: 2, с. 131]), в частности идея Вечного возвращения Фридриха Ницше, которая рассматривалась им в работе "Так говорил Заратустра". Она поражала мыслителя своей фатальностью: всё возвращается, рано или поздно неизбежно повторяется "одинаковое положение вещей", повторяется всякое явление — и созидательная, одухотворённая личность, неустанно стремящаяся к деятельной любви, к новому, но также и существо маленькое, посредственное, низкое, со всеми его делишками, что лишает всё происходящее смысла, поскольку исключается возможность другой жизни. Однако именно благодаря идее Возвращения вновь и вновь сама жизнь обретает высший смысл, ибо человек несёт ответственность за её устройство, если желает её возвращения — вечного возвращения к тому, чем он является1.

1 Нам уже приходилось останавливаться на данной идее в работе "О пространственно-временной организации “Болеро” М. Равеля и его отражении в анимационном медиа-тексте" [3].

Если взглянуть на персонажа фильма и его действия с этих позиций, то в событийном ряду выявляется доминирование его базовой биологической потребности, являющейся главной целью его существования и взаимодействия с миром: потребить-переварить-избавиться от лишнего (на что прозрачно намекают движения хвоста, воспроизводящие перистальтику, и закадровое шумовое оформление, имитирующее звук сливного бочка в момент выполнения его прямой функции). К предположению о том, что сам персонаж олицетворяет подобную жизненную позицию, подводит даже его внешнее морфологическое сходство с абстрагированной и гипертрофированной пищеварительной системой желудок-кишечник, что делает актуальным ещё один ницшеанский концепт — Лабиринтного человека. Такой "ведомый" человек массы, то есть серого нетворческого большинства, не созидает сам культурные ценности, а ищет в лабиринте культуры привычные ориентиры и регулянты в виде авторитетов, стереотипных парадигм, идеалов и норм. Эти догматически принимаемые культурные символы, установки и рациональные конструкции, созданные другими, выполняют функцию "нити Ариадны" и олицетворяют собой его лабиринтную жизнедеятельность, лишь потребляющую и гасящую стихийную "волю к жизни". Последнее — основное свойство Сверхчеловека, который есть "абсолютно свободная личность, сознательно берущая на себя ответственность за свои поступки и прокладывающая путь в истории и культуре. Он создаёт, а не потребляет, творит, а не разрушает" [7, с. 58]. Его эвристическая деятельность и противопоставляется Ницше адаптации к жизни ведомых "лабиринтных" людей. Именно так — через систему пробуждённых музыкой визуальных символов и метафор — отчётливо осознаётся этический посыл автора этого необычного анимационного "фильма повышенной духовности" (именно так он обозначен в начальных титрах).

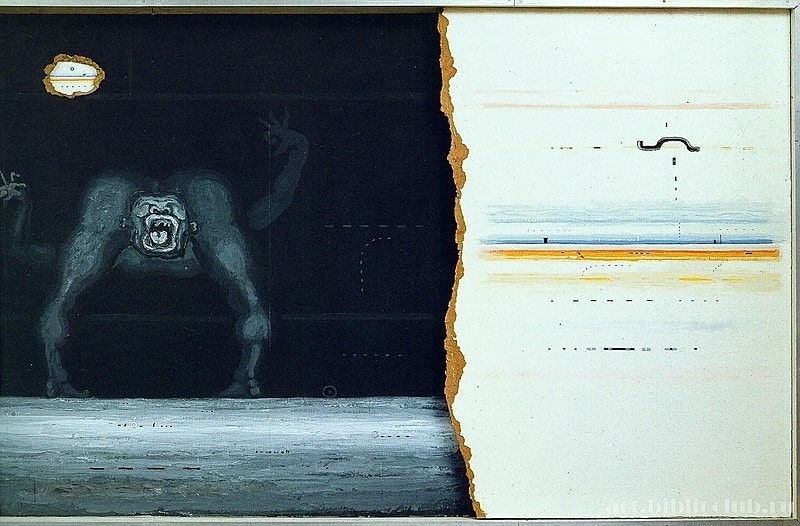

Думается, с наибольшей полнотой реализуемую в контексте анимационного фильма-на-музыку Ивана Максимова идею раскрывает работа Владимира Янкилевского "Свет и Тьма" (1978)2 с той лишь оговоркой, что если в анимации духовное послание автора представлено лишь потенциально, что ставит зрителя перед необходимостью его актуализировать, то в триптихе художника извечное противопоставление жизни и смерти, плоти и духа, высокого и низкого задано со всей очевидностью: тьма располагается в центре триптиха, левая и правая части которого — свет. Если свет опознаётся на уровне организованного пространства, вбирающего в себя такие цвета, как белый, светло-голубой, синий, коричневый, жёлтый, розовый и их всевозможные оттенки, на фоне которых отчётливо просматриваются прочерченные пунктиром линии, в том числе образующие форму креста, то тьма заполнена изображением чудовищной фигуры.

2 Самому режиссёру Ивану Максимову картина "Свет и Тьма" не нравится агрессивностью и отталкивает физиологичностью (при этом он не отрицает, что у Янкелевского есть симпатичные ему работы, похожие на Клее). — Я не вижу никакой связи с моим "Болеро" ни по форме, ни по настроению, ни по теме. А персонаж картины "Свет и тьма" мне отвратителен.

Иван Максимов, Специально для ЭНЖ "Медиамузыка"

Немыслимая для угловатого монстра поза, взирающего на зрителя eye to eye, складывается таким образом, словно исполняющий фигуру "мостик в перекате" гуттаперчевый мальчик прогнулся так, что голова гимнаста оказалась между его ног. Однако вместо победной улыбки осуществившего подобный трюк человека-змеи мы видим звериный оскал, чьи очертания практически повторяют контур разрыва тьмы, за которым просматривается пространство света. Другими словами, расположенный в центре триптиха зверочеловек (человекозверь) в действительности оказывается не только между двумя световыми пространствами, нарисованными на кусках оргалита. Третье проглядывает сквозь такой же, выполняющий функцию холста, материал, который послужил для изображения тьмы и олицетворяющего тёмные силы чудища. Вид его столь отвратителен, что не будь он в окружении света в полном согласии с традиционными представлениями о тьме как "неотъемлемой части Бездны, творческого начала" и, одновременно, источника света (имеется в виду дихотомия "свет — тьма") [5, с. 330], сам по себе этот персонаж мог бы рассматриваться в качестве визуального коррелята лексемы oranus (ротожопа)3, которая, по сути, звучит в унисон с сюрреалистическими рисунками в анимационном фильме-на-музыку Максимова.

3 Как пишет Виктор Пелевин в своём романе "Generation „П“", оранус "вовсе не является воплощением зла или исчадием ада […]. Сам по себе он ничего не желает, так как просто не способен желать отвлечённого. Это бессмысленный полип, […] который глотает и выбрасывает пустоту. При этом каждая из его клеток потенциально способна осознать, что она вовсе не клетка орануса, а наоборот, оранус — всего лишь один из ничтожных объектов её ума" [6, с. 126].

Однако тьма является лишь частью триптиха, что обусловливает незримую связь одного фрагмента с другим следующим образом: часть несёт на себе все приметы целого подобно тому, как целое вбирает в себя все части. Для аргументации обратим внимание на следующие моменты. Как свидетельствует М. М. Маковский, "значение "свет" соотносится со значением "звук" (оба значения восходят к лексеме "гнуть")", а также со значением "кричать". Введение данных лексем в пространство визуальности видится оправданным в силу того, что, "согласно пространственным представлениям древних индоевропейцев, всё, что находится впереди, перед глазами, воспринимается зрением, а всё, что находится сзади (то есть невидимое), воспринимается слухом. Соответственно, слова со значением "зад", "спина" соотносятся со словами, имеющими значение "звук", "слово", "ухо", слышать", вместе с тем, всё, находящееся сзади, считалось опасным, плохим…". В то же время, обозначенные лексемы оказываются рядоположенными таким, как "дорога", "идти". При этом слова со значением "сторона, направление движения, путь" выступают аналогами слов со значением "разум" таким образом, что их соотношение "наблюдается не только в плоскости пространства, но и на временной оси" [4, с. 271-273, 289].

В свою очередь, символизирующий единство неба и земли крест, очертания которого просматриваются в пересекающихся пунктирных линиях на фоне светового пространства, одновременно коррелирует с такими лексемами, как: "грех", "храм", "дьявол", "чудовище", "злой", "коварный", "жизнь", "смерть", "символ центра", "пупа земли" [4, с. 270-271]. Именно в данном контексте фрагмент изогнутого звена некой цепи (возможно, цепи превращений), расположенной в центре образованного посредством пунктирных линий креста в пространстве света может рассматриваться проекцией образа согнувшегося в нелепой позе чудовища, на что указывает цветовое решение этого фрагмента.

В целом оба текста культуры — и медиатекст Ивана Максимова, и изобразительное полотно Владимира Янкилевского служат напоминанием о том, что человек – это не данность, а задание. Каждый из тех, кто не усвоит эту простую истину обречён вести жизнь мультяшного героя, томясь скукой жизни и существуя на уровне Лабиринтного человека. Напротив, все те, кто найдут в себе силы для преодоления природной (биологической) программы, данность которой создаёт необходимые условия для созидания собственной личности, обретут возможность осуществить своё главное предназначение согласно концепции академика Вернадского, рассматривающего жизнь как "особую форму накопления солнечной энергии" [цит. по: 1, с. 15].

Список литературы

- Баландин Р. К. Вернадский: жизнь, мысль, бессмертие. М.: Знание, 1979. 176 с.

- Василькова А. Н. Мир фильмов Ивана Максимова. М.: ГИИ, 2011. 181 с.

- Выбыванец Э. В. О пространственно-временной организации "Болеро" М. Равеля и его отражении в анимационном медиатексте // Музыка в пространстве медиакультуры: Сб. ст. по мат. IV Межд. науч.-практ. конференции, 17 апреля 2017 года / Краснодарский гос. ин-т культуры. Краснодар: КГИК, 2017. С. 114-117.

- Маковский М. М. Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках: Образ мира и миры образов. М.: Гуманитар. изд. центр "ВЛАДОС", 1996. 415 с.

- Назайкинский Е. В. Логика музыкальной композиции. М.: Музыка, 1982. 319 с.

- Пелевин В. О. Generation "П". М.: Эксмо, 2010. 352 с.

- Философия XX века: Учеб. пособие / Добрынина В. И. и др. М.: Центр. ин-т непрерыв. образования общества "Знание" России, 1997. 284 с.

- Чернышов А. В. Медиамузыка: основы теории, практика и история: Дисс. … доктора искусствоведения / Московская консерватория. М., 2012. 358 с.

- Энциклопедия символов / сост. В. М. Рошаль. М.: АСТ; СПб.: Сова, 2005. 1007 с.

References

- Balandin R. K. Vernadskii: zhizn, mysl, bessmertie. Moscow: Znanie, 1979. 176 p. (In Russian).

- Vasilkova A. N. Mir filmov Ivana Maksimova. Moscow: GII, 2011. 181 p. (In Russian).

- Vybyvanets E. V. O prostranstvenno-vremennoi organizatsii "Bolero" M. Ravelia i ego otrazhenii v animatsionnom mediatekste. In Muzyka v prostranstve mediakultury. Krasnodar: KGIK, 2017, pp. 114-117. (In Russian).

- Makovskiy M. M. Sravnitelnyi slovar mifologicheskoi simvoliki v indoevropeiskikh iazykakh: Obraz mira i miry obrazov. Moscow: Gumanitar. izd. tsentr "VLADOS", 1996. 415 p. (In Russian).

- Nazaikinskiy E. V. Logika muzykalnoi kompozitsii. Moscow: Muzyka, 1982. 319 p. (In Russian).

- Pelevin V. O. Generation "P". Moscow: Eksmo, 2010. 352 p. (In Russian).

- Filosofiya XX veka. Moscow: Tsentr. in-t nepreryv. obrazovaniya obshchestva "Znanie" Rossii, 1997. 284 p. (In Russian).

- Chernyshov A. V. Mediamuzyka: osnovi teorii, praktika, istoriya [Mediamusic: Basic Theory, Practice, History] (Thesis). Moscow, 2012. 358 p. (In Russian).

- Entsiklopediya simvolov. Moscow: AST; St. Petersburg: Sova, 2005. 1007 p. (In Russian).

УДК 7.08 + 791.3

Библиографическая ссылка: